Künstliche Intelligenz (KI) ist zweifellos eines der prägendsten Themen unserer Zeit. Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Personalabteilungen stehen vor der Herausforderung, die Potenziale dieser Technologie realistisch einzuschätzen und auszuschöpfen. Denn:

„Wir neigen dazu, die Auswirkungen einer Technologie kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen.“

Roy Amara

„Amara‘s Law“ geht auf Roy Amara (1925–2007) zurück. Er war ein amerikanischer Informatiker, Zukunftsforscher und Mitbegründer des Institute for the Future (IFTF). Sein Prinzip besagt: In der Anfangsphase gibt es oft überzogene Erwartungen und einen Hype, der dann enttäuscht wird. Langfristig jedoch entfaltet die Technologie aber eine tiefgreifendere Wirkung, als es anfangs absehbar war. Dieses Prinzip zeigt sich beispielsweise bei dem Internet oder Smartphones – anfangs überschätzt, später revolutionär.

Der aktuelle KI-Hype: Erwartungen und Realität

In den letzten Jahren hat der Hype um KI-Technologien neue Höhen erreicht. Unternehmen investieren erhebliche Summen in KI-Projekte, in der Hoffnung auf bahnbrechende Effizienzsteigerungen und Wettbewerbsvorteile. Laut einer Studie von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. und Arthur D. Little könnte der flächendeckende Einsatz von KI bis 2025 zu einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von über 13 Prozent führen, was einem Gesamtpotenzial von etwa 488 Milliarden Euro entspricht.

Doch trotz dieser vielversprechenden Zahlen bleibt die Realität oft hinter den Erwartungen zurück. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, KI sinnvoll in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren. Die Technologie ist zwar fortgeschritten, aber nicht immer ausgereift genug, um die hochgesteckten Ziele unmittelbar zu erreichen.

Langfristige Auswirkungen: Chancen und Herausforderungen

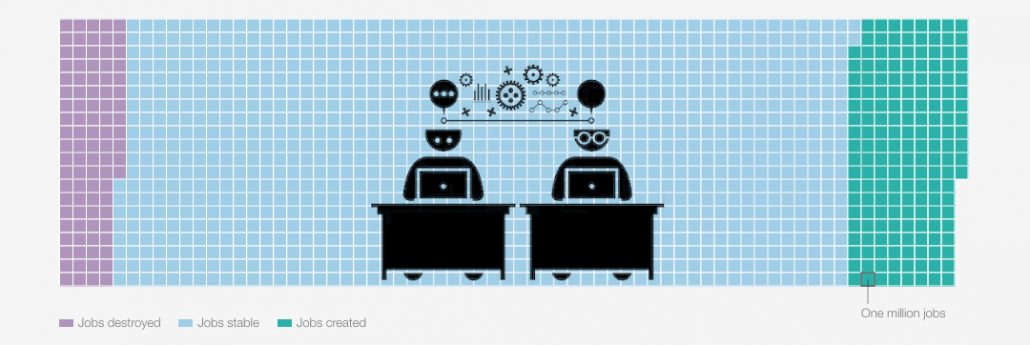

Während kurzfristige Effekte überschätzt werden, könnten die langfristigen Auswirkungen von KI tiefgreifender sein, als wir es uns heute vorstellen können. Prognosen zufolge wird KI bis 2030 einen Beitrag von über 15,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft leisten und dabei 133 Mio. neue Arbeitsplätze schaffen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass KI nicht nur bestehende Geschäftsmodelle transformieren, sondern auch völlig neue Märkte und Berufsfelder schaffen könnte.

Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich des Arbeitsmarktes. Einige Studien (u.a. oben genannte McKinsey-Studie prognostizieren, dass bis 2030 weltweit bis zu 30% der menschlichen Arbeitskräfte durch intelligente Roboter ersetzt werden könnten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Bildungs- und Umschulungsprogramme zu entwickeln, um den Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt gerecht zu werden. Um in diesem Shift keine wertvollen, loyalen Mitarbeitende zu verlieren, empfiehlt sich ein Up-Skilling, zum Beispiel durch Web-based Trainings oder Onlinekurse.

Quelle: World Economic Forum (Future of Jobs Report 2025)

Zwischen Euphorie und Skepsis: Ein ausgewogener Blick auf KI

Die Geschichte der KI ist geprägt von Phasen der Euphorie und der Ernüchterung. In den 1980er Jahren gab es bereits einen KI-Boom, gefolgt von einem „KI-Winter“, in dem das Interesse und die Investitionen stark zurückgingen. Heute stehen wir erneut an einem Punkt, an dem die Erwartungen hoch sind. Doch es ist entscheidend, einen realistischen Blick zu bewahren und sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen der Technologie zu erkennen.

Handlungsempfehlung um KI Tool koordiniert einzuführen

Gerade Öffentliche Einrichtungen, kleine und mittelständische Betriebe stehen vor der Herausforderung: Wo anfangen?

Statt „all aboard the hype train“-Chaos oder „den Zug verpassen“ eine mutige Strategie aufsetzen und dranbleiben.

Eine mögliche Lösung könnte folgender agiler Schritte-Plan sein.

- In einem crossfunktionalen, rollenübergreifenden Workshop erarbeiten, wo KI wie welche Probleme lösen kann

- Eine geeignete Datenstrategie aufsetzen (der Input definiert die Qualität des Outputs, s.a. Big Data & Shit-In-Shit-Out-Prinzip)

- Richtlinien über die Nutzung von KI definieren (was darf von wem wofür genutzt werden) – so wird verhindert, dass alle vor sich hin experimentieren und damit im häufigsten Fall Zeit verschwenden und im schlimmsten Fall ernsthafte Probleme verursachen

Tipp: Unsicherheit killt Kreativität. Wenn sich die Mitarbeitenden aber in einer vordefinierten Sandbox austoben können, erreichen Sie messbare Ergebnisse, die kontrolliert zusammengetragen und optimiert werden können - Offen bleiben: Ist die Tool-Landschaft inkl. Leitfaden einmal erstellt, ist sie nicht für immer fertig. Neue Anbieter, Tipps von Angestellten oder inspirierende Use-Cases können neue Wege eröffnen

Fazit: Realismus als Schlüssel zum Erfolg

Für Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Personalabteilungen bedeutet dies, dass sie die Entwicklungen im Bereich der KI aufmerksam verfolgen und gleichzeitig kritisch hinterfragen sollten. Es gilt, angstfrei die Balance zwischen Innovationsfreude und Pragmatismus zu finden, um die Chancen der KI optimal zu nutzen, ohne den Boden der Realität zu verlassen.